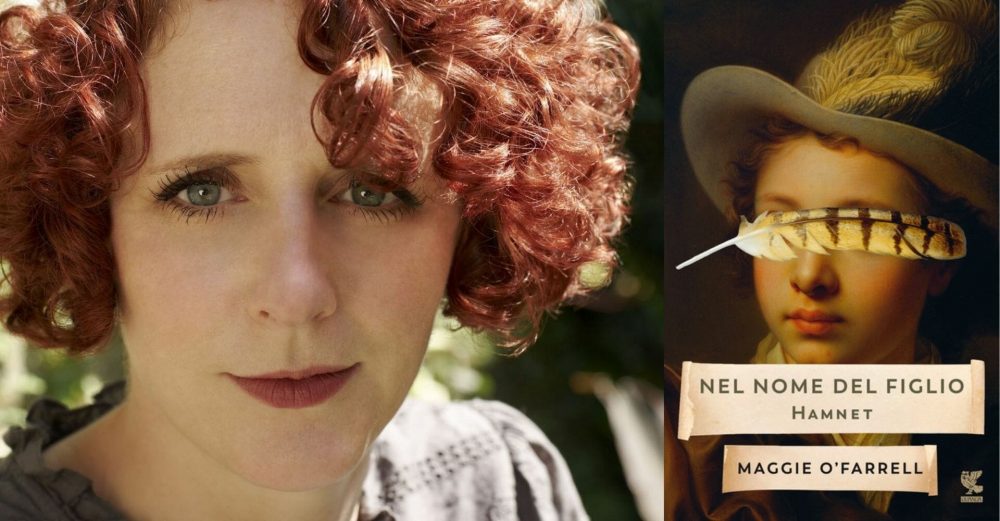

Ispirandosi a una bibliografia frammentaria e quantomai discussa, Maggie O’Farrell rievoca, nel suo lavoro "Nel nome del figlio - Hamnet", il decesso del primogenito maschio del poeta William Shakespeare, morto (si ipotizza) durante l’epidemia di peste bubbonica del 1596. Con passo elegantissimo l'autrice dirige le pagine di un racconto giustamente acclamato dalla critica e già un grande classico che, senza più indugiare in dilemma alcuno, ritrova nella disperazione per antonomasia la giustificazione reale di quello che per secoli abbiamo definito un capolavoro: "Amleto" - L'approfondimento

A sipario sollevato su una biografia frammentaria e quantomai discussa (quella del drammaturgo inglese William Shakespeare, Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1564 – Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1616), è nel dietro le quinte di una quotidianità raramente approfondita che Hamnet – Nel nome del figlio di Maggie O’Farrell (Guanda, traduzione di Stefania De Franco) rievoca, per il pubblico di lettori, la memoria di un dolore privato solo in parte romanzato – il decesso del primogenito maschio (si ipotizza) durante l’epidemia di peste bubbonica del 1596 – ma di sicuro il più tragico fra i tanti, letterari, attribuibili al cantore elisabettiano.

“Ogni esistenza ha il suo nucleo, il suo epicentro da cui tutto sgorga e a cui tutto torna”, così accenna l’autrice in principio al racconto, come a voler individuare, nella disperata fatalità di Hamnet, la sorgente prima e ultima dell’intera produzione paterna; “Più o meno quattro anni dopo il padre scrisse una tragedia intitolata Hamlet”.

Già, perché nel silenzioso corso di eventi che, da ultimo, conduce all’acclamazione dell’aedo sul palcoscenico di Londra – “Sto morendo. Tu vivi (…) respira soffrendo per raccontare la mia storia”, Amleto, atto V, scena II -, tutto sembra implacabilmente convergere verso quella incommensurabile dipartita, quasi fosse il tributo necessario per elevare, infine, il Cigno dell’Avon al rango di bardo immortale (“storpiato dal durissimo dispetto della Fortuna, traggo ogni mio conforto dal tuo valore e onore” recita il Sonetto n. 37).

Appartiene d’altronde al piccolo Hamnet l’impronta genetica di un semidio leggendario; ce lo suggerisce Maggie O’ Farrell mentre immagina, nel matrimonio riparatore fra l’innominato figlio del guantaio (mai lo scrittore verrà identificato per tutta la durata del libro, forse a sottolinearne la perdurante assenza nella relazione famigliare) e l’eccentrica figlia dell’allevatore, Agnes Hathaway (esperta di erbe e dalla sensitività predittiva; in lei il focolare domestico e la maturità emotiva), non soltanto il progetto in embrione di un Romeo e Giulietta meno contrastato, ma pur anche l’avverarsi di una maledizione già intuibile anche solo attraverso le percezioni sensoriali (“C’è qualcosa di fradicio e marcio in casa?”).

Ne vedono la luce, oltre alla maggiore Susanna, due inseparabili gemelli, Judith e Hamnet; il romanzo ce li descrive indivisi, speculari come gherigli di noce: lui, protettivo e vivace quanto una lepre; lei, cagionevole e di indole riservata, mentre giocano ai travestimenti così pure con la malattia, sovvertendone i piani neanche fosse una Commedia degli errori qualunque, “nessuno saprà distinguerli, prenderà lui invece della sorella”. Così li trova una mattina la madre, strettamente uniti in un abbraccio diffuso: la treccia di Judith nel collo di Hamnet, i polsi di Hamnet nella veste di Judith; i fanciulli scambieranno i propri posti con l’infausto destino, sì che all’una (molto malata) spetterà il “sonno dei sani”, mentre all’altro ,“di colorito sano”, quello dei giusti.

Un’immolazione fraterna, dunque – sembra l’incarnazione di un Dioscuro, Hamnet, sceso a patti con la Peste per veder salva la sorella – al cui rituale partecipa l’intera complessità della storia: parcellizzando il fatale evento lungo il corso di tutto il romanzo (sono gli intrecci narrativi quelli propri di una saga famigliare, ma comunque collegati ad Hamnet nello stretto giro di un eterno presente), l’autrice sublima l’esperienza di morte non soltanto nelle forme di una realtà invisibile e soprannaturale – “avete mai sentito parlare della bambina che viveva al limitare della foresta? (…) Forse era una silvana smarrita, separata dai suoi simili, o forse era tutt’altro” – ma anche attraverso le maschere d’attore che ne interpretano costantemente la memoria – “È lui. Non è lui. È lui. Non è lui (…) Suo marito l’ha riportato in vita nell’unico modo che conosce” -. E nella preghiera disperata che la madre rivolge agli astri “per implorarli di escogitare un altro esito per lui, vi prego, vi prego”, ecco forse la grazia definitiva, quella riservata ai re e agli eroi: accedere alle costellazioni siderali e da lì, come Nume tutelare, benedire nel nome del figlio la tragedia più straziante dell’immenso firmamento shakespeariano.

Ispirato a una bibliografia esigua ma evocativa (accanto alla figura di Hamnet, soprattutto quella della madre Agnes – Anne – Hathaway è stata oggetto di svariate restituzioni letterarie e cinematografiche, non da ultima la magistrale interpretazione di Judi Dench nel recente All is True di Kenneth Branagh), è con passo elegantissimo che Maggie O’Farrell, qui al primo lavoro storico eccezion fatta per Quando Esme Lennox svanì (il Saggiatore), dirige le pagine di un racconto giustamente acclamato dalla critica e già un grande classico che, senza più indugiare in dilemma alcuno, ritrova nella disperazione per antonomasia la giustificazione reale di quello che per secoli abbiamo definito un capolavoro (“Quattro capitani portino Amleto su un palco, da soldato. Perché certo, messo alla prova, sarebbe stato un vero re”, Amleto, atto V, scena II).

Fonte: www.illibraio.it